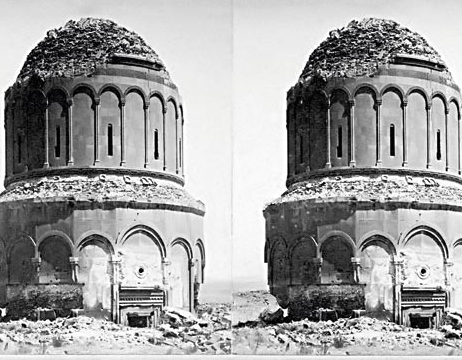

Александрополь, наша корпусная квартира, назывался у Турок Гумри, что значит таможня, потому что, действительно, была здесь у них таможня. Здесь же была и дрянная крепостца, от которой торчит кое-какие развалины. Теперь здесь карантин, с таможенным досмотром, и крепость, отделенная от города скалистым оврагом, а от Турции — глубокой долиной Арпачая. С двух остальных сторон, скверной и южной, она прикрыта отдельными башнями, называемыми, по цвету камня, красной и черной. В начале войны, пока мы еще не были готовы, Турки карантин раззорили, но к крепости не смели и близко подойдти. Ей же обязан своим спасением и Александрополь.

Александрополь совсем не старый город, а вид имеет такой старческий, что жалко на него смотреть. Это оттого, что дома без крыш. Потолок, насыпанный землей в аршин — вот тебе и крыша. В древности посыпали пеплом голову; здесь теперь посыпают им безголовые дома. Зола, говорить, предотвращает течь. Это так же недействительно, как и то, что древний траур из пепла не осушал слез. Ветер сметает с этих открытых крыш не только золу, но и землю, которая выветривается и превращается в пыль. От этой пыли, смешанной с золой, нет прохода по улице: глаза выедает. И что за беспорядок! Несколько сот десятин государственной земли повисли между небом и Эриванской губернией и знать не хотят земских повинностей. А можно бы, на досуге зимних квартир, придумать что-нибудь и для этой, повисшей в воздухе, земли. С исторической точки зрения, это остатки садов Семирамиды, а с практической — готовые гряды. Стоит только их засеять, чтобы город получил новый вид и новое даже значение. Внизу будут головы мыслящие, вверху — головы капусты. Эту мысль я сообщил сегодня нашему соседу Мигирдичу, содержателю убогой кофейни, с полудюжиной старых чубуков и засаленной шахматной доской. Мигирдич человек дальновидный, хотя один глаз у него залеплен бельмом, сходно с тем, как единственное окно его кофейни залеплено письмами, армянскими и русскими. Это единственная литература, какую можно найдти в этом восточном cafe restaurant. Несмотря на то, Мигирдич жадно следит за политикой и не меньше остальных своих сограждан доволен, что Русские дерутся с Турками. Тут-то хорошим рыболовам и рыбы половить. Мигирдич не хуже других рыболовов и потому вздыхает и стонет, что не может завести духана, наместо этой неблагодарной кофейни, куда так редко попадает солдатский гривенник. Итак, и сообщил Мигирдичу мою мысль, в надежде возбудить в нем удавление к изобретательности досуга зимних квартир. «Ге, ге, ге! отвечал он, смеясь: — крыша на капуста што будут?» — «Деньги будут.» — «Дэнга не будыт. Духан будыт, дэнга будыт. Вай, вай! духан нада, ей-Бог духан нада!...» Мигирдич вполне разделяет общее убеждение: духаны растут не по дням, а по часам. Скоро, кажется, весь наш городишко превратится в один непрерывный духан и наречется духан-град.

23 апреля.

Много уже домов в Александрополе выстроено на улицу; но много еще и таких, которые, по старой привычке, прячутся за забором. Длинная каменная стена и в ней отверстие — это то, что вы с улицы видите; а что там за этой стеной — ничего не видно. Проходя на днях мимо одного из таких отверстий в стене, дверь которого была полуотворена, я услышал множество детских голосов. Они, как неровный ветер, то поднимались, то понижались, то наконец и совсем затихали. Тогда слышался глухой и отрывистый гул: «гу! гу!» и голоса опять принимались звенеть громче прежнего. Верно, школа, подумал я, и решился зайти. Глазам моим представилась обширная четвероугольная комната, без окон. Свет набирает она с улицы в полуотворенную дверь, которую если совсем затворить, то и выйдет средневековая Европа с глубоким мраком невежества. На простом земляном полу, босые, подмостив под себя разную ветошь и скрестив ноги по восточному, сидели мальчики, с развернутыми на коленях книжками. На средние пола свалена в кучу разнообразная обувь. За исключением этого холма из обуви, все остальное пространство усеяно учениками, в таких разнообразных положениях, как будто кто их высыпал сейчас из мешка. А, впрочем, большинство, подсолнечнику цвету подобный, очи и сердца обращают к двери, а може исшествие их. Наставник, в длинной ветхой одежде, самом сверх-комплектный дьячек, восседал в самом темном углу, на тюфяке, покрытом заплатами. О, наука! ужели везде твой удел — темный угол и рубища? О summa miceria наша, semper горох, quotidie каша!... Тот, по поводу которого вырвалось это восклицание, был человек не старый, но уже согбенный. Остаток его лица, поглощенного носом, выражал смирение. Ученики поочередно подходили к нему, становились на колени и выслушивались или нагружались новым уроком. Пока один подвергался этому действию, все остальные кричали над своими книжками нараспев. Были честолюбцы, которые видимо силились заглушить своих соседей. Но были и философы, которые совсем не кричали, не смотрели в общипанные книжки и занимались ловлей мух, или бодали друг друга указками, или же кисло зевали и сладко засыпали. Углубленный в аудиенцию профессор следил за общим ходом просвещения не оком, а ухом: если крик ослабевал, он поднимал палку, лежавшую у него под рукою, и спускал звук: гу! гу! не поднимая головы, и этим способом возбуждал в учениках новое рвение. Но вот, в углу, противоположном кафедре раздался отдельный жалобный вопль. Чтение прервалось. Педагог поднял свой жезл выше обыкновенного и грозно поколебал его. Начал говорить плачущий голос, потом другой, не плачущий, потом третий, потом еще два вместе. Говорили, как видно, истец, ответчик и свидетели. Кончилось тем, что истец успокоился, взял свой одр и переселился в другое место, близко к штаб-квартире. Видно, он же и виноват остался. Наконец послышался благовест к вечери. В одно мгновение голоса стихли, книжки захлопнулись, и мальчики устремились на кучу обуви. Пыль поднялась столбом и скрыла наставника, покинутого даже и тем, кто находился у него на аудиенции. По мере того, как склад сапогов и башмаков уменьшался, толпа учеников и пыльное облако редели. Наконец школа совсем опустела. Ментор оставили ее последний и запер дверь висячим замком. Мрак и безмолвие воцарились в храме гайканской Минервы, и он превратился в храм Януса мирного времени. Вооруженный тем же педагогическим жезлом, наставник привел свою паству в порядок и повел ее в церковь.

Сосед Мигирдич, у которого еще больше досуга, чем у нас, сообщил нам полные сведения о нравах и обычаях этого хлебного заведении. По его словам, каждый школьный день армянского юношества начинается и оканчивается молитвой в церкви. Поутру ученики идут из домов в церковь. Там находят они своего наставника, поющего на клиросе сверх комплекта, и с ним идут оттуда в школу. Вечером тоже не могут они иначе возвратиться домой, как только чрез храм Божий. На всем востоке так сближены дом молитвы и дом пауки. Поощрительные и исправительные меры для учеников безоконного училища почти те же, что и в наших школах. Также желудок, по тесной его связи с головою, подвергается лишениям за слабую деятельность головы; также колени ответствуют за проворство локтей. Но здесь, как и на всем востоке, не знают трехвостки и розги. В их должности состоит феллаха, древняя ферула, а ныне простая лопатка, в роде тех, какие бывают у наших косарей. Проденут ноги пациента сквозь колодку, опрокинут его вниз головою и этой лопаткой начинают дубасить по пятам. Легко вообразить, какое раздается при этом хлопанье и какое выражение сохраняет личность, поставленная в обратное положение. Какой-то архимандрит, говорит Мигирдич, разослал по школам пастырское увещание об изгнании этого агарянского бича невежества и о введении, на место ею, русских учебных пособий, не касающихся пят. Но пособия эти не вводятся именно потому, что касаются не пят, а других, чувствительнейших органов.

В безоконной школе преподаются азбука, псалтирь и новый завет. По отзыву Мигирдича, тот же профессор в длинной одежде мог бы преподавать арифметику, географию и языки русский и турецкий. «Голова!» прибавил Мигирдич, щелкнув языком: «в Эчмиадзине учился!» Но немногие ищут этого высшего образования: большинство ограничивается простым уменьем читать и писать по-армянски. За то ж эта первоначальная грамотность распространена между всеми городскими и сельскими жителями. После Японцев, Армяне, без сомнения, самый грамотолюбивый народ в свете. Детей сажают за азбуку по пятому году, только бы ребенок выучился говорить. Конечно, слишком уже рано всходит солнце просвещения на горизонт, но за то оно скоро омрачается тучами житейской суеты. Родители норовят, чтобы к тому времени, как ребенок совсем станет на ноги, уже кончилось его ученье и он был бы готов занять место в лавочке. Армяне, как и всякий старый народ, не любят труда, требующего напряжения мышцы, и ищут длительности сидячей. Они предпочитают: щеты — бороне, иглу — сохе, и охотнее ухаживают за винным буйволом в духане, чем за живым буйволом в ярме. Много здесь Сарданапалов, сидящих за прядкою, с надеждой пообедать пучком зеленого луку с кислым молоком. Часто мужик больше аршина в плечах трудится над каким-нибудь вышиваньем и женским рукодельем, из которого выгораживает себе ремесло на всю жизнь.

Ранней и всеобщей грамотности благоприятствует необыкновенная умеренность платы за ученье: в месяц платится за мальчика десять копеек. В другом месте сеятель репы заработает в двадцать раз больше, чем здесь сеятель просвещения. Зато первый никогда не удостоится тех жертв, какие приносятся последнему, как жрецу пред алтарем науки. Всякую победу, одерживаемую над невежеством, посредством выучивания азбуки, псалтири и другой книги, школьник празднует торжественным приношением учителю яичницы с чрезвычайными приправами, венцом которых должен быть шаур или даже пол-абазник. Блюдо съедается бакалавром совокупно с питомцами, а шаур, кольми же паче пол-абазник, освобождается от всякого деления и целиком ввергается в кису — увы! — тощую кису делателя грамотности. Обряд подобных жертвоприношений должен быть очень древний. Он известен не только на востоке, но и на западе. Он известен даже и в нашем казачестве.

Александрополь, 24 апреля.

«Извлечение из походных записок есаула 1854-1855»

поделиться ссылкой

поделиться ссылкой